服务惠民优秀案例

利用PDCA管理模式优化急诊绿通项目检测

在现今高度复杂的医疗体系中,急诊绿通患者作为亟需即时医疗干预的关键群体,其救治效率的高低直接关乎患者的生死存亡。血液检测,作为急诊救治流程中的核心环节,其处理与报告的速度对于急诊医生迅速做出精准诊断与治疗决策具有至关重要的意义。

采用科学的管理方法以优化血液检测实验室的周转时间,进而提升急诊绿通患者的救治效率,已成为当前急诊管理领域的重要研究课题。这不仅要求我们深入审视并简化现有流程,提升设备的自动化与智能化水平,还须强化人员培训,确保每位检验人员都能以高效、准确的方式完成检测任务。建立跨部门协作机制,加强信息沟通与资源共享,也是提升整体救治效率不可或缺的关键环节。

首都医科大学附属北京中医医院检验科与急诊科借助医院信息中心与LIS系统,自动获取检验前的TAT中位数数据,通过精确计算标本接收时间与标本采集时间之间的时间差,以科学界定检验TAT。

经过优化,血常规报告的平均时间从17.9分钟缩短至7分钟,血凝及心肌项目的报告时间也显著缩短至19分钟。与医院卒中、胸痛中心制定的绿通患者血常规TAT<15分钟、血凝检测TAT<20分钟、快速心肌功能检测<20分钟的达标时间相比,优化后的血液检验项目检测TAT达标率显著提升。急诊绿色通道患者的救治效率实现了显著增强,患者满意度也随之大幅提升。此外,实验室的整体工作效率与质量也实现了双重飞跃。

应用PDCA循环法优化急诊绿通患者血液检测实验室周转时间是一项系统工程。通过不断的循环和改进,可以有效提高急诊绿通患者的救治效率,确保在最短的时间内为他们提供及时且有效的医疗干预。这一努力不仅体现了对患者生命安全的深切关怀,也是提升医院整体应急响应能力与医疗服务质量的关键所在。因此,PDCA循环法的应用对于构建更加高效、可靠的急诊救治体系具有不可估量的价值。

学术融合优秀案例

中西融合构建老年患者围术期脑健康诊疗体系

对围手术期老年患者采用《中国加速康复外科临床实践指南(2021版)》与中医理论、针刺技术联合诊疗,构建中西融合的老年患者围术期脑健康诊疗体系,降低围术期神经认知功能障碍(PND)的发病率,减轻患者及社会的经济负担。

我国老年人口已达2.97亿。65岁及以上的人口中,每年有超过40%需要接受手术治疗,罹患围术期神经认知功能障碍(PND)的发病率高达53%。PND 不仅意味着更长的住院时间和更高的医疗费用,而且导致痴呆发生风险增加10倍,死亡风险增加3倍,是术后残疾甚至死亡的重要原因,造成了沉重的社会负担,目前缺乏有效的治疗药物。

PND是老年手术患者最常见的术后并发症之一,也是手术科室、麻醉、精神、老年等各专科共同关注的热点问题。本案例以老年手术患者为对象,以麻醉医生为实施主体,联合外科、针灸科、中医内科、心理科共同提高患者的术后康复质量。

基于临床课题研究数据,发现采用上述针刺技术可以显著改善老年患者围术期神经认知功能,并提高老年患者脑血流灌注及氧合。构建中西融合的老年患者围术期脑健康诊疗体系,基于本项目的针刺诊疗范围已推广至绝大多数无针刺禁忌症的老年患者,在预防PND高危患者中发挥了较好疗效,显著改善了患者术后认知功能,减轻了患者的痛苦和家庭负担,降低了患者住院天数,创造了良好的医疗效益。

针灸作为传统医疗技术,对认知障碍有积极干预作用,并且有费用低、副作用少的特点,但用于PND尚在探索阶段,团队利用北京中医医院优质的中医平台,多学科联合开展相关研究,临床效果较为满意。

区域协同优秀案例

让更多心血管急危重症的内蒙古百姓“大病不出省”

2023年2月,内蒙古自治区人民政府与首都医科大学附属北京中医医院签订共建协议,由北京中医医院作为输出医院主管、巴彦淖尔市中医医院作为依托医院,共同建设项目医院—北京中医医院内蒙古医院。

自2023年2月至今,北京中医医院心血管科积极响应政府及医院号召,先后派驻李爱勇、邢文龙、田伟、邵飞参与北京中医医院内蒙古医院的对口支援工作,分别在心血管科、老年病科、急诊科深入开展工作,包括门诊、查房、手术、教学、远程会诊、管理等方面,同时案例负责人多次带领心血管科医护人员前往内蒙古,帮助开展各项支援工作,心血管科是北京中医医院向国家区域医疗中心长期及临时派驻人数最多、对口支援科室最多、工作成效最为显著的科室。

自2023年10月13日北京中医医院内蒙古医院介入导管室揭牌启用以来,共开展冠状动脉造影及介入治疗100余例,其中包括急诊冠状动脉介入、左主干病变、慢性闭塞病变、分叉病变、迂曲钙化病变等多例复杂冠脉介入操作,手术的圆满成功以及多位急危重症患者的及时有效救治,切实降低了患者的外转率,为实现国家区域医疗中心“大病不出省”目标贡献了重要力量。对于部分心血管危重患者因病情需要、当地救治条件有限,切实需要前往北京进行救治,在案例负责人的支持帮助下,于北京中医医院心血管科开展相关诊疗工作,患者均获得良好预后。

派驻的四位同志在北京中医医院内蒙古医院心血管科、老年科、急诊科多次进行多学科会诊(MDT),带领三个科室进行疑难危重复杂病例讨论。四位同志多次参与巴彦淖尔市义诊,服务覆盖户外社区、旗县乡镇卫生院、边疆牧民家中、中国与蒙古国边境线等地,解决当地群众看病就医的急难愁盼问题,工作获得当地患者认可。在北京中医医院心血管科的帮扶下,依托医院心病科、老年科、急诊科专科综合服务能力多项指标达历史最好水平,当地中医药服务水平大幅提升,产生了良好效果。

文化传播优秀案例

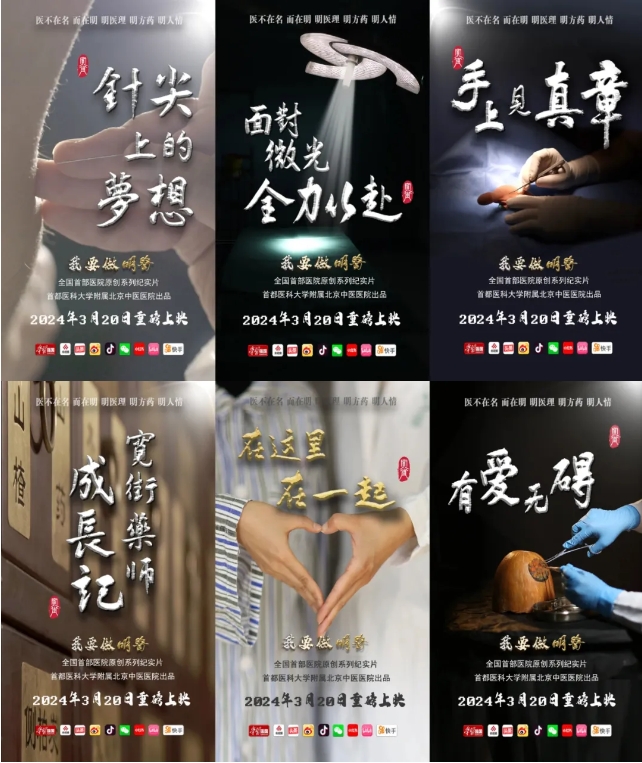

《我要做“明”医》原创六集系列纪实片

北京中医医院承载着深厚的历史底蕴,自建院之初便汇聚了众多名医大家,他们追求医术与医道的完美结合,做“明医”成为了这里每一代人的信仰与追求。由首都医科大学附属北京中医医院倾力打造的全国首部医院原创六集系列纪实片《我要做“明”医》不仅是一部作品,更是对“明医”精神的深情致敬。

《我要做“明”医》系列纪实片由北京中医医院宣传中心团队牵头制作,全程负责纪实片的策划、拍摄与后期制作。团队成员具备丰富的医疗背景和专业的影视制作能力,他们深入医院各个角落,用镜头捕捉最真实的医疗瞬间。在纪实片的发布推广中,团队制作并发布预告片、总海报和单集海报以及宣推文案等宣传物料,结合医院自媒体和公共媒体进行了广泛的宣传。注重宣传的针对性和有效性,根据不同平台的特点和用户画像进行了调整,以吸引更多的社会关注。

纪实片在央视频、学习强国、微博、微信、小红书、哔哩哔哩、抖音、快手、百度健康、网易、搜狐、凤凰网、中国中医药报、政府网站首都之窗等媒体广泛播出,覆盖了广泛的受众群体,使得“明医”精神得以广泛传播。全网点击率接近1000万,观众反响热烈。纪实片展现了医护人员的专业素养和人文精神,增强了公众对医疗行业的理解和信任。同时,纪实片也提升了北京中医医院的品牌影响力和社会认知度。

《我要做“明”医》纪实片历时2年拍摄完成,制作团队在完成日常工作的同时,采用了集中拍摄和碎片拍摄相结合的制作方式。医院相关科室积极配合,利用休息时间配合拍摄工作。整个项目投入了大量的人力和时间,但同时也收获了宝贵的社会效益和品牌影响力。

《我要做“明”医》纪实片是国内首部由医院原创完成的系列纪实片,以“明医”精神为核心,深入挖掘医院文化内涵和医护人员的故事,展现了中医药行业的独特魅力和价值。