在很多人眼里,中医被形容为“慢郎中”。做事讲章法、看病讲节奏。但面对突如其来的新冠肺炎疫情,中医药不仅发挥了独特的优势和作用。还在新国展方舱医院W4区开启了颇具中医特色的方舱。

11月21日晚,作为最后一支医疗队,由北京中医医院及四家托管医院联合12家社区卫生院组建了160人医疗团队奔赴新国展方舱医院,独立接管W4舱医疗工作。开舱17天,共接诊2604位感染者。

“中医方舱”什么样?

作为北京新国展方舱医院中少数的“中医特色舱”,W4舱除了使用中药外,还运用多种非药物疗法,在方舱内施展“中医36计”!

患者症状不同,咳嗽、咽痛、睡不好是舱内患者的最主要症状。一套提振正气的八段锦;一次精准的穴位按压止咳;一剂辩证使用的中药让患者信服中医中药。特色的中医护理技术让不少患者感叹,“在这个舱真是幸运,隔离的同时还长了本事。”

“海报一帖,都不觉得自己是在住院!”在W4舱内,一幅幅古香古色、精心设计海报分外引人注目,这是医疗队特意制作的中医文化宣传栏,将浓浓的传统文化气息带进方舱,不仅患者感受中医魅力,还很大程度上填补了“方舱白”给患者带来的焦虑感。

被海报吸引的不只是患者,在舱内工作的医护人员看到医院景色和同事们的照片“来”到了方舱里也是分外激动。“这不是我们医院的那条路嘛?现在看起来分外亲切!”“我在方舱看到你的照片了,就感觉你在和我们共同战斗一样!”有的医务人员出舱后迫不及待地将方舱内的“重逢”与同事分享。

“慢郎中”的“快”与“准”!

“虽然来之前也做好了打硬仗的准备,但完全没想到我们团队进舱的第一个凌晨就用10小时45分的时间集中收进了1106位感染者。”W4舱领队、北京中医医院党委副书记程军回忆起来到方舱的第一周,用“急行军”来形容。

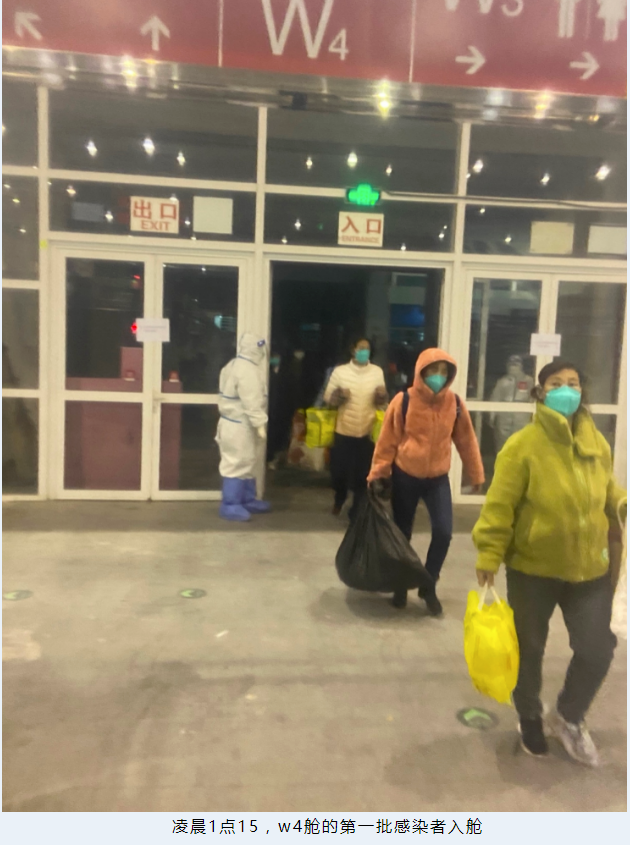

160位医务人员组成的医疗队被迅速分成多个工作小组。医疗组、护理组、感控组、党建工作组、后勤保障组、患者服务保障组、信息数据保障组……一个“小医院”的架构应运而生。方舱内每6小时一班,每班由3位医生和12位护士组成。23日凌晨1点15分,W4舱迎来了第一批感染者。寒冷的冬天,医务人员需要快速登记每一位感染者的信息、询问病情并他们安排入舱位。

面对瞬间涌入的感染者们关心的各种医疗、非医疗的问题,十几位医护人员顾不上与感染者们保持距离,不断上前安慰,不停地大声解释,将感染者们领入舱位,六个小时下来口罩不知不觉就潮湿了,感染的风险也随之增大。在大量气溶胶聚集的千人方舱里工作,防止医务人员被感染是重中之重。管理团队准确判断,迅速将班次调整为4小时一班。虽然一定程度上牺牲了队员的休息时间,但在最大程度减少他们被感染的风险,确保安全和服务质量。

23日凌晨1点15至12点,1106位感染者“瞬间”住进W4舱。作为唯一由中医医院独立接管的方舱医院,队员们全天候、全方位投入方舱医院的医疗救治工作中,创下了开舱当日用时最短、收治患者最多的“纪录”。在“急风骤雨”中“冲锋陷阵”的他们改变了人们对中医“慢郎中”的概念。

三甲医院牵手基层医疗站打出“精彩配合”

与新国展其他区域方舱的“精英配置”不同,W4舱160人的队伍中,既有来自北京中医医院的中医专家,也有来自区中医院甚至社区、村镇卫生院的医务人员。这也是北京首支跨越三个级别的医疗机构组成的方舱医疗队。不同的培训体系、不同的文化背景,来自“五湖四海”的医疗队员如何迅速调整步调?短时间、高密度地入舱者不仅没有难倒这支队伍,反而让他们迅速磨合,同心同行。

借鉴其他舱的经验,W4舱建立三级查房制度;根据方舱实际情况,做到“患者管理网格化”,制定网格化管理制度,横向、纵向将全部医护、红区志愿者、运维人员等纳入网格化管理,无论从制度传达、班次管理、运行改进、学习培训等任何方面都保证能通知到每一个末梢单元,做到不漏一人,不留死角,高效管理。

在开舱前团队进行了模拟接诊演练、各个环节的全流程测试。并建立医生和护理“双循环”查房制度,保证24小时内各个班次的医生、护士均床边查房一次患者,梳理重点患者、风险患者和需要实时关注的患者名单。赢得了患者的好评。

截至目前,开舱17天,共接诊2604位感染者,康复出院2366人,平均住院时长6.2天。这不仅“全景”展现了北京不同层级医疗机构携手抗疫的蓝图,还提升了基层抗疫能力,也为日后基层医务人员参与抗疫提供了“中医样本”。