在北京中医医院冬奥保障团队中,有一支队伍被称作“生命的摆渡人”,穿梭于城市的大街小巷,疾驰在急救第一线,将一名名患者护送到安全的彼岸。

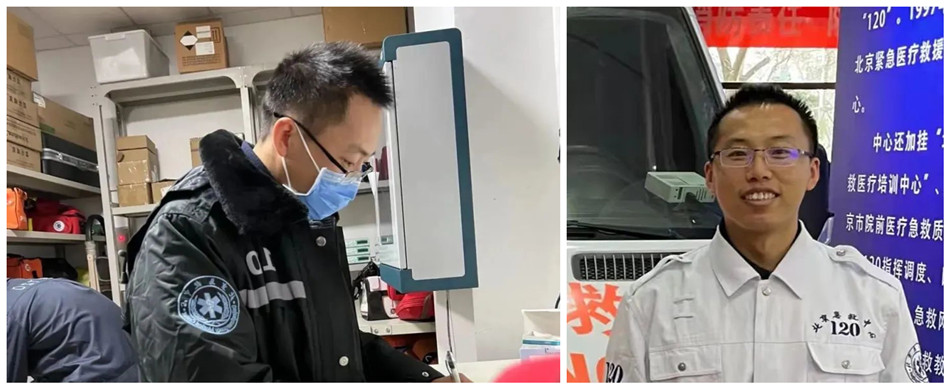

为保障北京冬奥会、冬残奥会期间城市急救医疗服务需要,2022年1月到3月,医院遴选针灸/康复/神经内科陈鹏、常秀妍,疮疡血管外科安世栋、王长跃,心血管科邵飞、血液病房兰曙辰6名人员支援北京急救中心,承担伤员转诊、基础生命支持及意外伤害急救等应急医疗服务工作。

方寸之间 生命起承转合

“抢救要做,病历要写,费用得收,票据得开。药品耗材,随用随补……”针灸/康复/神经内科陈鹏副主任医师用一首诗分享了自己参与急救支援的感触。“院前急救的工作地点仅仅是小小的一辆车上,相当于一所‘移动医院’,所有的急救、医疗设备、药品、耗材、收费等工作均在这方寸间完成,对于医护人员都是极大的挑战,要求每个人都是‘全能选手’。”

心血管科邵飞医师也深感在三个月的院前急救工作中见证了自身的成长:“为了赢得与病魔的竞赛,到达病患第一现场后在缺乏充分实验室检查情况下必须快速分析判断可能病因并实施检查,这些危重情况通过有效的救治可以使患者获得较好的预后,若是没有及时有效的处理后果不堪设想,在这个过程中个人处理急危重症的能力得到了提高,医患沟通与团队配合得到了充分锻炼。”

血液病房护士兰曙辰参加了冬奥闭环急救支援保障任务,负责5000多人次的转运工作。对于急救的特殊性也感同身受,在急救现场,没有更多的辅助检查,只有常规心电图和简单测血氧血糖血压仪器,更需要的是医生独立决断能力以及跟相关护士配合默契,争取正确判断,赢得相关院前治疗时间及抢救时间。

争分夺秒 彰显医者本色

接到调度任务后,2分钟内出车,不能耽误一分一秒。“急救工作是一刻也不能停,一步也不能错。” 针灸/康复/神经内科护士常秀妍说,“院前任务环境、病种、意外事件十分复杂,每次任务的不同,极大考验了我们的心理素质,要有很强的适应性及应对性。”抵达途中需和家属积极沟通询问病情,并指导初步救助。出车急救、转送医院、短暂休息,每天循环往复。当电话铃声响起,他们拿起急救箱,和时间赛跑,争抢延续生命的机会。

疮疡血管外科安世栋医师在多次急救工作中,感受到了老百姓医学常识和急救技能的欠缺,深感医学科普任重道远。作为一名中医医师,深知中医在急救方面经验丰富,可以通过院前急救的平台,发挥中医更大的作用。

蹲在地上、跪在床上予患者做心电图;在行驶的车上进行输液、用药、胸外按压都已是平常事。“既有挽回生命的喜悦,也有对于疾病的无力感。”疮疡血管外科护士王长跃回忆起三个月的急救生活,“最大的感触就是每次成功抢救都非常有成就感,在工作中体现出了医护人员价值所在。”

院前急救支援冬奥小分队即将完成保障任务,返回工作岗位。从寒风凛冽到春暖花开,90多个日夜的奔波,救患者于危急,显医者之本色。重返医疗岗位的他们也将迎接新的挑战,继续医者使命,践行救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的医者誓言,守护更多患者的生命健康。

供稿:冬奥保障医疗队

编辑:宣传中心